ملخص الدراسة

تحدد هدف الدراسة في التعرف إلى واقع البحث العلمي في الوطن العربي للفترة بين (2008- 2018)، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي، وأسلوب تحليل المضمون، وشكلت مجموعة اللمحات الموجزة للأوراق العلمية المنشورة إلكترونياً، والتي التقطت بواسطة منظمة المجتمع العلمي العربي (أرسكو)، عام 2019، وعددها (23) تقريراً، المصدر الأساسي للبيانات، وبعد استقراء وتحليل البيانات، توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج، أبرزها ما يأتي:

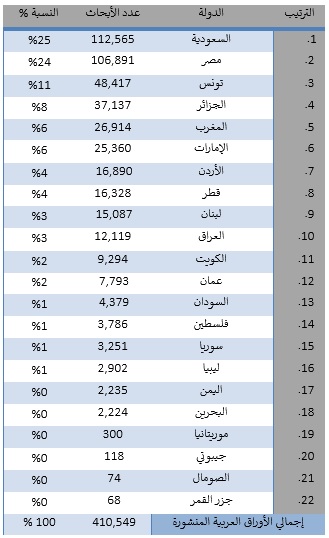

- بلغ حجم الإنتاج العلمي العربي المنشور في (ISI)، للفترة (2008- 2018)، ما يقارب (410,549) بحثاً وورقة علمية، حصلت السعودية على المرتبة الأولى عربياً وبنسبة (25%)، تليها مصر في المرتبة الثانية وبنسبة (24%)، ثم تونس في المرتبة الثالثة وبنسبة (11%)، فالجزائر رابعاً وبنسبة (8%)، ثم المغرب خامساً وبنسبة (6%).

- جاءت بقية الدول العربية، مرتبة على التوالي: الإمارات، الأردن، قطر، لبنان، العراق، الكويت، عمان، السودان، فلسطين، سوريا، ليبيا، اليمن، البحرين، موريتانيا، جيبوتي، الصومال، وأخيراً جزر القمر.

- يعد مجال الهندسة الكهربائية والإلكترونية أكثر المجالات نشراً، وتصدر قائمة المجالات في (16) دولة عربية، وهي: السعودية ومصر وتونس والجزائر والمغرب والامارات والأردن وقطر ولبنان والعراق والكويت وعمان والسودان وفلسطين وليبيا والبحرين.

- تصدر مجال علم الزراعة في سوريا، وعلم المواد في اليمن، والأمراض المعدية في كل من: موريتانيا، وجيبوتي، وجزر القمر، والصحة المهنية والبيئية العامة في الصومال.

- لم يشكل إنتاج ست دول عربية أي أرقام تذكر، وهي مرتبة:(اليمن، البحرين، موريتانيا، جيبوتي، الصومال، جزر القمر)، حيث كانت نسبة الإنتاج لكل دولة أقل من (1%) من مجموع الإنتاج العربي.

وفي ضوء النتائج، قدمت الدراسة جملة من التوصيات والمقترحات ذات العلاقة.

مقدمة الدراسة

لقد أصبح القرار السياسي للسلطات الحاكمة، وللمؤسسات والهيئات الدولية، وللشركات الاستثمارية والصناعية والإنتاجية – عابرة القارات – وغيرها؛ مبنياً على نتائج دراسات وبحوث معمقة، كما أن قراءة المستقبل، والتنبؤ بأزماته، ومتغيراته، والاستعداد له، لا يتم إلا من خلال الدراسات الاستشرافية المستقبلية، بالاعتماد على أساليب علم المستقبل، ومنهجيات البحث العلمي.

وفي هذا المضمار؛ وبحسب رأي المفكر العربي حامد عمار، "فنحن نعيش في زمان أيًاً كانت تسميته لا تتحدد مقومات البقاء والتميز فيه بالاقتصار على قوة السلاح أو امتلاك الثروة، وإنما تتحدد قبل هذا وذاك بامتلاك مفاتيح المعرفة، والقدرة على إنتاج المعرفة، وعلى خلق الثروة، لقد غدت المعرفة قوة، والقوة معرفة، ولم يعد معيار التقدم الحقيقي في تواصله واستدامته مكتفيا بما هو متبع اقتصاديا من مقياس نمو الناتج المحلي الإجمالي (GDP)، وإنما يفضله ويتميز عنه ما يعرف بمعيار الرصد أو المخزون القومي المعرفي ونموه (NIR)." (عمار، 2013، 113).

إن أهم أدوات التقدم مرهونة بالتقدم في مجال البحث العلمي، والتجارب العالمية تؤكد ذلك، وإن لم يتم هذا الاهتمام بالبحث العلمي؛ فان العالم العربي سيبقى في منطقة التقليد والاستهلاك، ولن يصل لمستوى القياس العالمي بالتغني في وسائل الاعلام برقي الجامعات وأحجامها وأعدادها، بل بالفعل الحقيقي، والمنجز المتحقق على أرض الواقع (عبدالله، 2013، 87). وبالنظر إلى واقع البحث العلمي العربي، فإنه يتسم بانخفاض حجم الإنفاق عليه، حيث يتدنى حجم الإنفاق على البحث العلمي والتطوير دون الحد المقبول عالمياً (%1) من الدخل القومي الإجمالي. وهذا يؤدي إلى عدم توفر البنية التحتية اللازمة للبحث، وانخفاض الإنتاجية العلمية في الوطن العربي. (قنوع، وإبراهيم، والعص، 2005).

إن المجتمعات العربية ما زالت غير قادرة على التعاطي مع إنتاج المعرفة على الوجه الكافي واللازم رغم مقوماتها المادية والمهدورة. (عبدالله، 2013، 31)، ومن أجل ذلك، فإن الدول العربية، ممثلة بوزارات التعليم العالي ومؤسساتها التعليمية، مطالبة اليوم بإعادة هيكلة البحث العلمي، بهدف رسم سياسات وطنية للبحث والتطوير، واتخاذ قرارات جريئة تجعل البحث العلمي مؤثراً وفاعلاً في مختلف جوانب الحياة. (حيدر، 2015، 287). حيث يعد البحث العلمي أحد الركائز الأساسية في عمل الجامعات لتحقيق أهدافها؛ وتستند عليه العملية التعليمية في مجالات التدريس والتفكير الإبداعي والتواصل العلمي بين الباحثين، كما يعد أحد المؤشرات الأساسية الدالة على رقي وتطور الجامعات عند التنافس فيما بينها بما يقوم به الأساتذة المدرسون ومراكزها البحثية من نتاج علمي؛ ولأجل ذلك اعتمدت الجامعات مختلف الاستراتيجيات في تشجيع الأساتذة على التأليف والنشر العلمي بكل أشكاله وفي مختلف تخصصاته (الكاميري، 2019، 181- 182).

وتعتمد سمعة البحث العلمي في أي جامعة إلى حد كبير على نوع وعدد البحوث المنشورة في المجلات العلمية العريقة المعروفة لدى هيئات التصنيف، ويعد النشر العلمي أحد أهم المقاييس المستخدمة في تقدير مستوى الإنتاج العلمي، إذ لا قيمة للعلم إذا لم يتم نشره واتاحته لخدمة البشرية، وذلك من منطلق أن العلم عالمي النزعة، وأن المعرفة لا وطن لها؛ حيث أصبحت ذات صبغة عالمية بفضل استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات التي سهلت التواصل بين العلماء والباحثين بغض النظر عن الحواجز الجغرافية، وقد شهدت الساحة العلمية تنافسا بين الباحثين النشطين للنشر في المجلات العلمية العالمية والمدرجة في قواعد البيانات المتخصصة، ومنها شبكة المعرفة Web of Knowledge (ISI) التابعة لمؤسسة ثومسون رويترز Thomson Reuters.

ويعد العمل البحثي عالي المستوى من أهم الأسس التي ينتج عنها نتائج علمية قوية، يعقب ذلك صياغة الورقة البحثية وإعدادها بصورة علمية ماهرة ووضعها في القالب المطلوب لتقبلها المجلات العلمية الرصينة للنشر. وبالطبع فان اختيار الدوريات المفهرسة في ISI وذات معامل التأثير المرتفع من أهم السبل للنشر العلمي المتميز.

من هنا، اعتمدت منظمة المجتمع العلمي العربي – أرسكو (ARSCO)، إلى تتبع حركة النشر العلمي العربي في قاعدة (ISI)، مرتين على التوالي، كانت الأولى حينما نشرت المنظمة دراسة (الربان، 2012)، بعنوان: حصاد عقد البحث العلمي العربي (2001- 2010)، وكشفت نتائجها عن أن الإنتاج الكلي من الدول العربية هو (135,176)، ورقة، وأن معظم الإنتاج العربي يأتي من أربع دول، وهي: مصر، السعودية، تونس، والجزائر. (الربان، 2012، 7). أما الثانية فكانت منتصف 2019، حينما نشرت المنظمة تقارير مقتضبة، عن ملامح البحث العلمي بالوطن العربي للفترة (2008- 2018). وفقا لقاعدة بيانات (ISI).

وحيث أنه لم يتم إعداد دراسة تحليلية حولها، ولا تزال تلك البيانات متفرقة وغير مجمعة في دراسة واحدة. وقد وجد الباحث ندرة في الدراسات التحليلية لواقع البحث العلمي العربي، وفقا لقواعد البيانات الرقمية بمختلف أنواعها، ولا توجد دراسات تكميلية في هذا المضمار، فقد رأى ضرورة تجميع تلك البيانات، وتحليلها، وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها، وتزويد الباحثين بدراسة حديثة في هذا المجال. ولذا، تمثلت مشكلة الدراسة في نقص الدراسات التحليلية الوصفية، وجاءت الدراسة الحالية – وهي دراسة تكميلية وتحليلية – لتحقيق هذه الغاية، وتهدف إلى معرفة واقع البحث العلمي بالوطن العربي بناء على ما جاء من بيانات في تلك اللمحات التي نشرتها أرسكو (ARSCO) للفترة (2008- 2018).

عرض نتائج الدراسة ومناقشتها

يستعرض الباحث في هذا الجزء عرض النتائج، ومناقشتها، وتفسيرها، والمتمثلة في الاجابة عن تساؤل الدراسة، ونصه:

ما هو واقع البحث العلمي بالوطن العربي وفقاً لقاعدة بيانات شبكة العلوم (ISI) من منظور أرسكو للفترة (2008- 2018)؟

وذلك على النحو الاتي:

- أولا: عرض نتائج البحث العلمي العربي على المستوى الكلي بحسب الدول.

بلغ إجمالي الإنتاج العلمي العربي ككل، والمنشور في قاعدة بيانات شبكة العلوم ISI، خلال الفترة: (2008- 2018)، حوالي (410,549) ورقة، موزعة على (22) دولة عربية، والجدول (1)، يوضح ذلك.

جدول (1): ترتيب الدول العربية حسب عدد البحوث التي تنشرها بالنسبة لمجموع الإنتاج البحثي العربي الكلي المنشور.

يتبين من بيانات الجدول (1)، حصول السعودية على المرتبة الأولى عربياً، حيث نشرت 112,565))، وبنسبة (25%)، أي ما يعادل ربع الإنتاج العربي، يليها مصر في المرتبة الثانية، بواقع (106,891)، وبنسبة (24%)، وهو ما يعادل الربع أيضاً، ثم جاءت تونس في المرتبة الثالثة، بواقع (48,417)، وبنسبة (11%)، ثم الجزائر رابعا، بواقع (37,137)، وبنسبة (8%)، والمغرب خامسا (26,914)، وبنسبة (6%)، وجاءت بقية الدول العربية، مرتبة على التوالي: الإمارات، الأردن، قطر، لبنان، العراق، الكويت، عمان، السودان، فلسطين، سوريا، ليبيا، اليمن، البحرين، موريتانيا، جيبوتي، الصومال، واخيرا جزر القمر.

ولمقارنة نتائج الدراسة الحالية بنتائج أخرى، يتبين أن هناك أربع دول عربية هي الأكثر إنتاجا في قاعدة البيانات ISI، وهي: (مصر والسعودية وتونس والجزائر)، خلال الفترة: (2001- 2018)، موزعة على مرحلتين، الأولى للفترة (2001- 2010)، تقدمت فيها مصر على السعودية وتونس والجزائر، حيث كشفت نتائج دراسة (الربان، 2012)، أن مصر قد أنتجت خلال تلك الفترة (39,501) ورقة، وهو ما يمثل حوالي (29,2 %)، من الإنتاج العربي الكلي، علما بأن نسبة عدد سكان مصر إلى العالم العربي تساوي تقريبا (22,55 %). وجاءت السعودية في المرتبة الثانية، بنسبة (14,3 %)، وهي التي تمثل حوالي (14%) تقريبا من عدد السكان. أما تونس فحصلت على المرتبة الثالثة بنسبة تقترب من (13%) من الإنتاج، و (2,78 %)، من السكان في الوطن العربي، وهي بذلك تأتي بالمرتبة الأولى من حيث نسبة الأبحاث لكل نسمة. وحصلت الجزائر على المرتبة الرابعة، وأسهمت بما يعادل (9%)، من مجموع الإنتاج العربي.

أما المرحلة الثانية فهي للفترة (2008- 2018)، وهي موضوع الدراسة الحالية، والتي كشفت عن تقدم السعودية على مصر وتونس والجزائر، وباستقراء بيانات الجدول (1)، فقد بلغ مجموع إنتاج الأربع دول مجتمعة يساوي (305,010)، وبنسبة (74.2 %)، وهي نسبة تقترب من ثلاثة أرباع الإنتاج العربي ككل، وعند إضافة إنتاج المغرب إلى هذه الأربع الدول، يصبح إجمالي إنتاج الدول الخمس، لنفس الفترة، (331,924) ورقة، أي ما يقترب من (81%)، من الإنتاج العلمي العربي ككل، كما أن الإنتاج العلمي لكل من السعودية ومصر؛ يعد نصف الإنتاج العلمي العربي، أي ما يعادل (49%)، من إجمالي الإنتاج العلمي العربي ككل.

كما يتضح تقدم بلدان الخليج العربي مجتمعة على بلدان المغرب العربي مجتمعة، حيث بلغ مجموع الإنتاج العلمي لدول الخليج، (173,564) ورقة، وبنسبة (42%)، مقابل (115,670)، لبلدان المغرب، وبنسبة (28%).

إلا إنه وبالعودة إلى وفرة الموارد المالية الخليجية، ومقارنتها بحجم الإنتاج العلمي لها، فإن ذلك غير مرضي لبعض الخبراء والمفكرين، فبحسب رأي إحدى القيادات الجامعية العلمية في الخليج العربي، يشير إلى أنه "إذا كانت الدول الخليجية، تحديدا، قد حققت من خلال الثراء المالي الكبير، انجازات مهمة في مجالات حيوية في البنية الاساسية للدولة، فان اسهاماتها الفاعلة في توظيف كل تلك الوفرة المالية باتجاه رديف لتشييد البنية التحتية، في مجال إنتاج المعرفة؛ لا زالت إسهامات متواضعة إن لم تكن بسيطة وسطحية"(عبدالله، 2013، 33).

وحيث أن توفر التمويل، واستقطاب الباحثين يشكلان من أهم عوامل تطوير البحث العلمي، فقد بينت نتائج الدراسات، "أن الجامعات التي طبقت أسس الحوكمة الرشيدة وحققت جذبا وتركيزا للمواهب لديها، علاوة على توفير التمويل الملائم، استطاعت تحقيق تميز في جودة مخرجاتها من البحث العلمي والخريجين، وساهمت في نقل التقنية وتوطينها.(حمدان، 2015، 65).

ومن بيانات الجدول (1) أيضاً، يلاحظ تراجع موقعي العراق، وسوريا، وهناك ست دول لم يشكل إنتاجها العلمي المنشور على قاعدة ISI، أي ارقام تذكر، وهي، على التوالي: (اليمن، البحرين، موريتانيا، جيبوتي، الصومال، جزر القمر). وهذا لا يعني أن هذه الدول لا تمتلك الجامعات، أو المراكز البحثية، فلديها الكثير من المؤسسات الأكاديمية، ومن الباحثين، ويوجد لدى باحثيها رغبة في الإنتاج والنشر العلمي، ويعتقد الباحث، أن من أسباب تدني مستوى الإنتاج والنشر العلمي لهذه الدول، قد يعود إلى جملة من المعوقات، أبرزها، ضعف اهتمام الجانب الحكومي بالبحث العلمي، وقلة الموازنات المالية وغياب الحوافز والجوائز المخصصة للبحث العلمي، إلى جانب ضعف الثقافة العلمية لدى بعض القيادات الجامعية، التي لا تدرك أهمية البحث والنشر العلمي، وضعف مستوى الأداء الإداري والتقني لمنظومات البحث العلمي العربية، ونشوء حالة من الصراع والنزاعات، وتكرر الأزمات وغياب عوامل الإبداع والإنتاج، ونقص المجلات العلمية وقواعد البيانات وأوعية النشر الإلكتروني، وعدم ربطها بما يماثلها عالميا.

وهناك أسباب أخرى تعود لقاعدة البيانات وللمعايير الدولية، ومن تلك الاسباب، عدم وجود مجلة علمية باللغة العربية في قائمة التصنيفات العالمية التي لها معامل تأثير عال، إضافة إلى احتكار مؤسسة" تومسون رويترز" لتصنيف المجلات والدوريات واقتصارها على المنشور باللغات الأجنبية، بالإضافة إلى وضع مجموعة من الشروط المجحفة والتعجيزية للنشر باللغة العربية، والتي قد لا يكون لها علاقة بجودة النشر العلمي، مما أدى إلى حرمان المجلات العربية من هذا الحق، وعدم وجود قواعد بيانات شاملة للإنتاج العلمي المنشور باللغة العربية، كما أن المحاولات التي تمت في هذا المجال ماتزال غير ذات جدوى وتأثيراتها محدودة جداً. (العمراني، 2019، 80).

وباستقراء واقع البحث العلمي، يتبين أن شح الموارد ونقص التمويل، هو أحد الاسباب الرئيسية لضعف البحث العلمي العربي بشكل عام، وفي هذا السياق؛ "بينت دراسة نشرت عام 2006 لمنظمة اليونسكو أن نسبة الانفاق في العالم العربي من الانفاق العالمي على البحث العلمي بلغت (0.2%)، وتنفق اسرائيل (0.7%)، أي أربعة اضعاف العالم العربي لدولة لا يصل عدد سكانها 5% من العالم العربي، وزاد انفاق الصين إلى (8.7%)، وتجاوز لأول مرة المانيا وبريطانيا، وتنفق الولايات المتحدة الامريكية (35%)، كما أشارت الدراسة إلى أن نسبة عدد الباحثين العلميين لكل مليون شخص من السكان بلغت في الوطن العربي (136) باحث، مقارنة مع (1395) باحث في اسرائيل، و(2439) باحث في الإتحاد الأوروبي، و (4374) باحث في الولايات المتحدة الأمريكية… كما أصدر البنك الدولي تقريره السادس لسنة 2008 وأطلق في عمان والمتعلق بالتعليم في دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا MENA، حيث يشير التقرير إلى عدم تمكن هذه الدول من قطع شوط التطور وتزداد الفروقات بينها وبين باقي الدول النامية الاخرى، ويشير التقرير إلى انخفاض نسبة الأبحاث والمنشورات العلمية لتشكل ما مقداره (0.07%) فقط من الإنتاج العالمي". (ابو عرابي، 2010، 37).

ولتسليط الضوء أكثر على سبب الفجوة المعرفية بين العرب وغيرهم، فإن مجموع انفاق العالم العربي على البحث العلمي حوالي مليار وسبعمائة مليون دولار سنويا، بما يعادل انفاق جامعة هارفارد الامريكية لوحدها، في حين أن اسرائيل تنفق سنويا حوالي ستة مليارات دولار، فإذا كانت الأردن قد أنجزت (1203) من البحوث العلمية عام 2005، ومصر (3459) بحثا، وسوريا (224) بحثا، فإن ايرلندا لوحدها قد أنجزت (14928)، بحثاً متخصصاً في مختلف العلوم والتخصصات التطبيقية.. ذلك يعني وجود ارادة حقيقية لتطوير القدرات والامكانات التعليمية في أوروبا وأمريكا واليابان وغيرها، من ناحية، وعدم وجودها في العالم العربي من ناحية أخرى. (عبدالله، 2013، 23). ولمعرفة الفجوة المعرفية بين الجامعات العربية والأجنبية، وبإلقاء نظرة على الرصيد التراكمي في النشر العلمي للجامعات الدولية الرائدة، يتضح مدى الجهد الذي بذلته هذه الجامعات إلى العالمية، فقد بلغ الرصيد التراكمي لبحوث جامعة هارفارد (320000) بحثاَ، و(230000) بحثاً لجامعة ستانفورد، و(179000) لكامبردج، و(153000) لأكسفورد، وعلى مستوى الجامعات الأسيوية فقد بلغ الرصيد التراكمي لجامعة طوكيو أكثر من (240000) بحثاً، و(120000) بحثاً لجامعة سيول الوطنية، و(83000) لسنغافورة الوطنية، و(45000)، لجامعة طهران، و(25000) بحثاً لجامعة اسطنبول (أحمد، 2013، 88).

ومن الصعوبات والتحديات المتعلقة بالبحث والنشر العلمي في المنطقة العربية ما يتعلق بالأمية التكنولوجية: حيث يعاني بعض الباحثين العرب مسألة الأمية التكنولوجية، وعدم قدرتهم على استخدام الحاسوب والإنترنت بفعالية، وذلك لعدم امتلاك بعضهم للمهارات اللازمة في هذا المجال، لذلك يعتمد هؤلاء على زملاء لهم للقيام باسترجاع المعلومات المطلوبة أو على أمناء المكتبات. كما تعاني معظم الجامعات العربية من البيروقراطية والمشكلات الإدارية والتنظيمية فضلا عن وجود فجوة بينهما وبين مشاركتها في المجتمع لعدم وجود جهاز يمكنه نشر البحوث الجامعية والتعريف بها في المجتمع لتحقيق أقصى استفادة منها. (عبد المالك، ومريم، 2019، 5- 10).

ثم تتابع الدراسة عرض ومناقشة البيانات على النحو التالي:

- ثانيا: عرض البحث العلمي العربي على المستوى الكلي بحسب المجالات والمؤسسات.

- ثالثا: البحث العلمي العربي على المستوى الكلي وبحسب الدول والمجالات والمؤسسات.

خلاصة النتائج

بعد استقراء ملامح البحث العلمي للوطن العربي، والمنشور في قاعدة بيانات شبكة العلوم (ISI)، للفترة (2008- 2018)، وفقاً لإحصائيات حديثة وموجزة، قدمتها منظمة المجتمع العلمي العربي – أرسكو (ARSCO)، عام 2019، ونشرتها على موقعها الإلكتروني، تخلص الدراسة إلى جملة من النتائج، أبرزها كما يأتي:

- بلغ حجم الإنتاج العلمي العربي المنشور في قاعدة بيانات شبكة العلوم (ISI)، للفترة (2008- 2018)، ما يقارب (410,549) بحثاً وورقة علمية.

- حصلت السعودية على المرتبة الأولى عربياً، حيث نشرت 112,565))، وبنسبة (25%)، يليها مصر في المرتبة الثانية، بواقع (106,891)، وبنسبة 24%، ثم جاءت تونس في المرتبة الثالثة، بواقع (48,417)، وبنسبة (11%)، ثم الجزائر رابعا، بواقع (37,137)، وبنسبة (8%)، والمغرب خامسا (26,914)، وبنسبة (6%)، وجاءت بقية الدول العربية، مرتبة على التوالي: الإمارات، الأردن، قطر، لبنان، العراق، الكويت، عمان، السودان، فلسطين، سوريا، ليبيا، اليمن، البحرين، موريتانيا، جيبوتي، الصومال، وأخيراً جزر القمر.

- يشكل الإنتاج والنشر العلمي لكل من: السعودية ومصر للفترة (2008- 2018)، نصف الإنتاج العربي تقريبا، بواقع (219,456) ورقة، وبنسبة (49%)، وبلغ الإنتاج العلمي العربي لأربع دول عربية مجتمعة، وهي: (مصر والسعودية وتونس والجزائر)، لنفس الفترة ما يساوي (305,010)، وبنسبة (74.2 %)، وهي نسبة تقترب من ثلاثة ارباع الإنتاج العربي ككل، وعند إضافة إنتاج المغرب اليها، يصبح إجمالي الإنتاج العلمي للخمس دول مجتمعة لنفس الفترة، (331,924) ورقة، أي ما يقترب من (81%)، من الإنتاج العلمي العربي ككل.

- توزعت الأوراق البحثية العربية المنشورة على عدد من المجالات، وتحددت خمسة مجالات بحثية، كأكثر المجالات بحثا، ويعد مجال الهندسة الكهربائية والإلكترونية اكثر المجالات نشراً، وتصدر قائمة المجالات في 16 دولة عربية، وحصل على المرتبة الأولى، بواقع (55,225).

- تصدرت أربعة مجالات بحثية مختلفة بعض الدول، وهي: مجال علم الزراعة في سوريا، وعلم المواد في اليمن، والأمراض المعدية في كل من: موريتانيا، وجيبوتي، وجزر القمر، والصحة المهنية والبيئية العامة في الصومال.

- بلغ إجمالي البحث العلمي لبلدان الخليج العربي مجتمعة، (173,564) ورقة، وبنسبة (42%)، وبلغ الإنتاج العلمي لبلاد المغرب مجتمعة، ما يساوي (115,670)، وبنسبة (28%).

- تراجع موقعي العراق، وسوريا، وهناك ست دول لم يشكل إنتاجها العلمي المنشور على قاعدة ISI، للفترة (2008- 2018)، أي أرقام تذكر، وهي، على التوالي: (اليمن، البحرين، موريتانيا، جيبوتي، الصومال، جزر القمر).

استنتاجات الدراسة

بعد استعراض نتائج الدراسة، يمكن استخلاص الاستنتاجات التالية:

- تؤثر الحروب والصراعات واضطراب الأمن، على مختلف القطاعات، والخدمات، والمخرجات، ومنها الإنتاج المعرفي، كما هو واضحا في كل من: السودان، وسوريا، والعراق، واليمن، وليبيا، والصومال، وغيرها.

- لا تفتقر البلدان العربية ذات الإنتاج العلمي المنخفض، إلى وجود مؤسسات جامعية، ومراكز بحثية، فهناك مؤسسات ومراكز بحثية كثيرة، ويوجد إنتاج علمي جيد لدى الباحثين، وإنما تفتقر إلى ضعف القدرة المؤسسية، والميزة التنافسية للجامعات والمراكز البحثية، وغياب التمويل والحوافز المادية والمعنوية، وضعف الثقافة التقنية، وقصور واضح في معايير النشر العلمي المميز، وخاصة النشر الإلكتروني، وعدم إدراج مجلات علمية محلية في قواعد البيانات الدولية، وبطء استجابة الحكومات، والجامعات والمراكز البحثية، لمتطلبات التحول الرقمي، وخاصة في مجال التعليم والبحث والنشر العلمي.

- تعاظم التحديات التي تواجه الوطن العربي، نتج عنها قصور كبير في معدلات الإنتاج والنشر العلمي بقواعد البيانات العالمية المرموقة، وضعف مواكبة العصر الرقمي.

التوصيات

خلصت الدراسة إلى تقديم مجموعة من التوصيات، أبرزها:

- تطوير منظومة البحث العلمي على مستوى الدول العربية وفقا للتحول الرقمي.

- تحديث التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة للبحث والنشر العلمي العربي.

- تعزيز القدرة المؤسسية والميزة التنافسية للجامعات والمراكز العلمية والبحثية العربية.

- نشر الوعي بأهمية النشر العلمي الإلكتروني المميز، والنشر العالمي مع باحثين دوليين.

- تنشيط حركة البحث والتأليف والترجمة والنشر العلمي وتحفيز الباحثين مادياً ومعنوياً.

- زيادة الدعم الحكومي وضرورة مشاركة القطاع الخاص في تمويل البحث العلمي العربي.

- الاهتمام بتأسيس الجوائز والكراسي والزمالات والجمعيات العلمية على مستوى التخصصات والجامعات والدول، وربطها مع ما يماثلها محلياً وعربياً ودولياً.

- تعزيز الحضور العالمي للمؤسسات الجامعية والمشاركة في المؤتمرات العلمية المختلفة.

- تجويد المجلات العلمية العربية وإدراجها في قواعد البيانات العالمية المرموقة ومنها ISI.

- توفير برامج النمو المهني لمكافحة الأمية التكنولوجية لدى الباحثين العرب، ولدى الفنيين والإداريين في المجلات العلمية العربية.

- استعادة الباحثين المهاجرين العرب إلى أوطانهم وتوفير الحياة الكريمة لهم ولأسرهم.

- تعزيز قيم الإبداع والابتكار بين الباحثين مما ينتج عنه إعداد بحوث علمية رصينة ترقى إلى مستوى النشر في المجلات العالمية المرموقة.

- تأسيس مراكز ووحدات النشر العلمي بالوطن العربي، وجعل النشر العلمي يتصدر قائمة الأولويات في الجامعات والمراكز البحثية العربية.

- إنشاء الصندوق العربي للبحث العلمي، يتولى دعم المؤسسات والبحوث العربية المميزة.

- إيلاء المنظمات العربية الداعمة للبحث العلمي إمتيازات خاصة، وتمكينها من تنفيذ المشروعات العلمية في أرجاء الوطن العربي بسهولة ويسر.

- الاهتمام بالنشر الالكتروني واستخدام التكنولوجية الحديثة في تسهيل وسرعة إجراءات النشر.

- التوجه لتطوير البحث العلمي العربي من خلال مسارين متوازيين، الأول يتضمن تأسيس قاعدة بيانات رقمية لجميع المجلات العربية وفقا لمعايير مميزة، ونشر البحوث المكتوبة بالعربية والتعريف بها، والتي لم يتم احتسابها في قواعد بيانات شبكة العلوم ISI، لاقتصارها على اللغة الإنجليزية، وإلغاء رسوم النشر العلمي العربي حتى لا تشكل عائقاً أمام الباحثين، أما المسار الثاني؛ فيشمل التخلص من إخفاقات المرحلة السابقة وإدراج عدد من المجلات العربية في قواعد رقمية دولية، وتشجيع الكفاءات العربية وتنمية قدراتهم في مجال اللغة الإنجليزية والتكنولوجيا الرقمية، وصولا للنشر العلمي الدولي.

- العمل من أجل المستقبل، والأجيال القادمة، واستدامة البحث العلمي، من خلال توطين العلوم والتقنية وابتكار تكنولوجيا محلية وتعظيم اللغة العربية في البحث العلمي وتعزيز وجودها كلغة علمية وعالمية، وتشجيع حركة الترجمة من اللغات الأخرى إلى العربية والعكس.

- حث المنظمات والجمعيات العلمية العربية على حذو منظمة المجتمع العلمي العربي ARSCO في تنمية الثقافة العلمية، وتتبع حركة الإنتاج والنشر العلمي العربي، وتوفير البيانات والإحصائيات والدراسات اللازمة عن الإنتاج والنشر العلمي العربي بين الحين والآخر.

- توجيه البحث العلمي لتطوير السياسات العامة، وصناعة القرارات، ومواجهة مخاطر الأوبئة والأزمات، وترتيب أولويات الإعمار في المنطقة العربية، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

ثانيا المقترحات

- إجراء دراسة لتقييم واقع البحث العلمي العربي لفترة أطول وفقا لقاعدتي (ISI& Scopus).

- إجراء دراسة لمقارنة البحث العلمي العربي بالبحث العلمي لبعض الدول المجاورة والمتقدمة.

- إجراء دراسة لمعرفة دور المنظمات والمؤسسات العلمية العربية غير الحكومية في دعم ونشر البحث العلمي.

- إجراء دراسة لتطوير البحث والنشر العلمي العربي في ضوء متطلبات النشر الإلكتروني.

- إجراء دراسة لتأسيس قاعدة بيانات عربية رقمية موحدة في ضوء متطلبات العصر الرقمي.

الدراسة كاملة تجدونها في ملف PDF أعلى الصفحة

البريد الإلكتروني للكاتب: Drkhalilalkhateeb78@gmail.com